Pada sesi The Great Philosopher (16/3), Risalatul Hukmi menyampaikan materi diskusi yang sangat menarik dan berguna untuk pengembangan filsafat agama maupun filsafat ketuhanan. Sejauh ini, perdebatan soal pernyataan religius dalam filsafat agama didominasi oleh dua pandangan besar, yakni realisme yang memiliki komitmen terhadap realitas yang dinyatakan dan non-realisme yang berpendapat sebaliknya.

Bagi realis, pernyataan agama dihubungkan dengan suatu komitmen ontologis tentang realitas yang dinyatakan. Sedangkan bagi non-realis, sejauh kita memikirkan atau menyatakan suatu hal objek fiksional atau nonexistent objek maka objek yang diandaikan dan dinyatakan itu dapat diyakini sebagai yang eksis.

Lalu, bagaimana hubungannya dengan fiksionalisme?

Menurut Robin, fiksionalisme penting untuk menjawab pertanyaan “Mengapa kita secara emosional terlibat dengan sesuatu yang sebetulnya kita tahu bahwa hal itu adalah fiksi? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, terdapat sebuah paradoks: Meskipun seseorang mempunyai komitmen ontologis mengenai suatu objek fiksional, namun tetap saja ketika menonton suatu tayangan fiksi ia akan terlarut dalam cerita. Jika ceritanya horor, maka akan muncul perasaan takut. Jika tayangannya sedih, maka akan ikut merasakan sedih, begitupun seterusnya.

Paradoks yang demikian, ditangkap oleh Robin sebagai suatu tantangan, di mana ada keperluan untuk menjelaskan pernyataan fiksional dalam koridor semantik. Hal ini bisa dilakukan dengan memegang prinsip bahwa pernyataan fiksi memiliki mode eksistensinya sendiri, atau dengan kata lain, memiliki status semantiknya sendiri sehingga mempunyai daya kausal bagi emosional manusia.

Terdapat dua keberatan atas pendapat robin di atas:

- Bisa jadi orang tersebut¾meskipun memiliki komitmen ontologis¾lupa jika sedang menikmati cerita atau suguhan fiksi. Dengan kata lain, ia sedang berpura-pura (being pretended) menyikapi kondisi fiksional sebagai yang riil.

- Atau jangan-jangan, seolah-olah secara emosi terlibat dengan (emotionally involved) cerita dalam film fiksi, padahal sebetulnya objek emosionalnya bukan dari film fiksi tersebut, melainkan kondisi lain yang berkaitan dengan cerita atau karakter fiksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memang ada kondisi mental tertentu yang related dengan suatu kejadian fiksi.

Lantas, bagaimana Robin merespon keberatan tersebut?

Jawaban Robin:

Pernyataan fiksional tidak dapat direduksi dalam suatu kondisi yang dideterminasi oleh kondisi mental. Oleh sebab itu, apa yang dirasakan orang saat menikmati cerita fiksi memang benar-benar mengarah pada objek fiksional. Dengan kata lain, respon subjek atas objek fiksional tidak ditentukan oleh kondisi mental tertentu, atau subjek benar-benar relate dengan objek fiksi.

Contoh lainnya, ketika dua orang sedang ke gereja. Salah satunya tidak percaya Tuhan, namun sedih dan haru saat mendengar nyanyian pujian dan khutbah kharismatik seorang pendeta yang menarasikan gambaran penderitaan Yesus. Hal itu menunjukkan bahwa meskipun orang tersebut tidak punya komitmen ontologis atas objek yang ditangkap, namun dia ada dalam kondisi yang engaged dengan objek tersebut. Robin menyebutnya sebagai kondisi religiously-engaged agnostics atau kondisi yang menunjukkan bahwa religiusitas bukan sekadar soal iman di kepala atau hati orang, melainkan komitmen praktis dalam kehidupan keseharian.

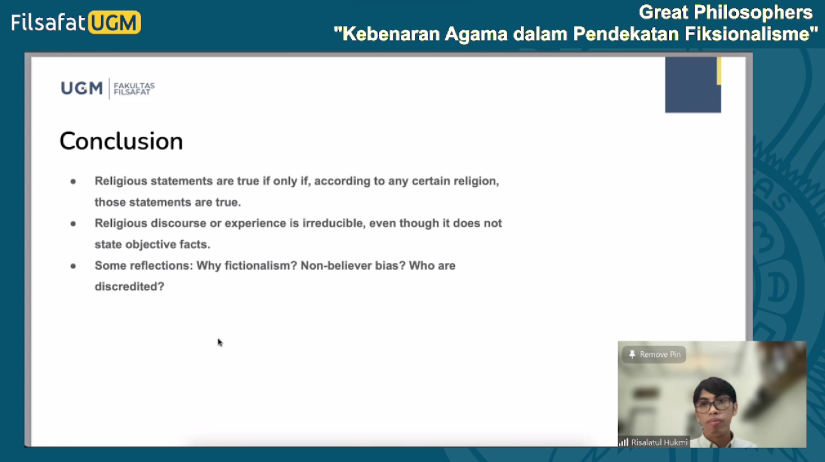

Adapun kesimpulan singkat yang bisa ditarik dari fiksionalisme Robin Le Peidevin yaitu semua pernyataan religius benar jika dan hanya jika menurut agama tertentu (menurut fiksi tertentu) pernyataan-pernyataan tersebut benar.

Hal ini berkaitan dengan komitmen semantik:

- Pernyataan religius merupakan truth-apt yaitu kondisi yang memungkinkan suatu pernyataan dapat dinilai benar atau salah.

- Pernyataan religius tidak bisa direduksi sebagaimana pada upaya determinasi kondisi mental dalam menilai kebenaran suatu pernyataan.

- Pernyataan religius bertujuan untuk merepresentasikan fakta objektif.